Unsere Studie

Im Fokus: Arbeitsbedingungen in der Interaktionsarbeit

Wie entstehen Arbeitsbedingungen in der Interaktionsarbeit bzw. wie wirken sie sich auf die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten aus?

Kurzbeschreibung der Studie

Wie bereits erwähnt, ist Interaktionsarbeit in der wissenschaftlichen Debatte eher ein Randphänomen; während es national einige vor allem beschreibende Ansätze und Modelle gibt, spielt das Thema international bislang kaum eine Rolle. Das interdisziplinäre Projekt InWiGe möchte dazu beitragen, dies zu ändern und verfolgt daher das Ziel, auf induktiv-explorative Weise die Arbeitsbedingungen in der Interaktionsarbeit zu erforschen. Dem zugrunde liegt das Verständnis, dass Arbeit in Kontexten verrichtet wird, die diese beeinflussen. Auf der Basis von systematischen Literaturanalysen und Reanalysen existierender Datensätze kommen im Rahmen des gewählten Grounded-Theory-Ansatzes verschiedene qualitative Methoden zum Einsatz; vorwiegend Interviews und sofern möglich ergänzend dazu offene Beobachtungen.

Drei zentrale Fragestellungen sollten beantwortet werden:

- Wie entstehen Arbeitsbedingungen bei der Interaktionsarbeit bzw. was beeinflusst Arbeitsbedingungen bei der Interaktionsarbeit? (Entstehung/Kontext)

- Wie wirken sich die Besonderheiten der Interaktionsarbeit auf die Beschäftigten und deren Gesundheit aus? Wie gehen diese damit um? (Wirkung)

- Wie kann Interaktionsarbeit menschengerecht gestaltet werden (auch im Hinblick auf den digitalen Wandel)? (Gestaltung)

Auf Basis der induktiven Studie sollte einerseits die Wechselwirkung zwischen der Entstehung und Wirkung von Arbeitsbedingungen in der Interaktionsarbeit untersucht werden, um andererseits basierend darauf wissensbasiertes Gestaltungswissen abzuleiten. Überdies zielt die Studie darauf ab, Interaktionsarbeit – womöglich in Form einer Taxonomie – zu theorisieren und daher ihre Etablierung als eigene analytische Kategorie (in der nationalen wie internationalen Debatte) zu stärken.

Das Studiendesign

Wir führten eine vergleichende Studie durch, die verschiedene Beschäftigtengruppen über Berufsgruppen und Branchen hinweg einschloss, um die Arbeitsbedingungen in der Interaktionsaktionsarbeit in verschiedenen Kontexten zu erforschen. Dies ist wichtig, denn gemessen an seiner weiten Verbreitung im Dienstleistungssektor und darüber hinaus (beispielsweise innerhalb von Unternehmen im Rahmen von Führung) ist Interaktionsarbeit bislang ein wenig explizit erforschtes Phänomen.

Die Studie zielte darauf ab, durch explorative Forschung Prozesse und Mechanismen zu identifizieren, die bei der Entstehung und Wirkung von Arbeitsbedingungen in der Interaktionsarbeit – über Berufsgruppen und Branchen hinweg – eine Rolle spielen. Eine derartige, vergleichende Studie bot die Möglichkeit, einen strukturierenden Beitrag zur stark fragmentierten und berufsständischen Interaktionsarbeitsforschung zu leisten. Dadurch sollte die nationale Debatte zur Interaktionsarbeit gestärkt und die internationale Debatte angestoßen werden.

Der methodische Ansatz

Die vergleichende Studie basierte auf einem Grounded Theory Ansatz und nutzte verschiedene qualitative Methoden. Da auf induktiv-explorative Weise die Entstehung und Wirkung von Arbeitsbedingungen in der Interaktionsarbeit erforscht wurden, sind Beschäftigte – die Interaktionsarbeit im Kontext von Organisationen und Branchen verrichten – die Hauptanalyseeinheit der Studie. Wir führten sowohl halbstandardisierte Interviews mit Beschäftigten als auch ergänzend dazu – sofern möglich – offene Beobachtungen ihrer Arbeit durch. Zudem interviewten wir Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in der jeweiligen Organisation (sofern vorhanden), um Einblicke in den organisationalen Kontext, in dem Interaktionsarbeit verrichtet wird, zu erhalten. Überdies führten wir vorab einige Experteninterviews, um mehr über die Charakteristika von und Entwicklungen innerhalb der ausgewählten Beschäftigtengruppen zu erfahren.

Auswahl von Beschäftigtengruppen

Die Auswahl der Beschäftigtengruppen erfolgte anhand von Überlegungen auf Basis bestehender arbeitssoziologischer und arbeitspsychologischer Literatur. Dadurch haben wir Auswahlkriterien identifiziert, die uns einerseits halfen, die Vielzahl an Beschäftigten, die Interaktionsarbeit leisten, sinnvoll zu unterteilen. Andererseits gingen wir auf Basis bestehender Erkenntnisse davon aus, dass die gewählten Auswahlkriterien die Entstehung und/oder Wirkung von Arbeitsbedingungen beeinflussen. Auf Basis der identifizierten Auswahlkriterien wurden folgende Beschäftigtengruppen ausgewählt: Beschäftigte im Fachhandel, Beschäftigte in Restaurants, Unternehmensberater, Polizisten sowie Fallmanager der Bundesagentur für Arbeit.

Daten

Die Datengrundlage bestand aus Transkripten von 106 halbstandardisierten Interviews mit verschiedenen Personengruppen sowie Beobachtungsprotokollen und Field Notes von Begehungen. Eine derart umfangreiche (sowohl was das abgedeckte Themen- und Berufsspektrum als auch die Anzahl an Interviews und Beobachtungen betrifft), interdisziplinär angelegte und vergleichende Studie verschiedener Beschäftigtengruppen zu Arbeitsbedingungen in der Interaktionsarbeit war bislang einzigartig und ermöglichte es, einen wesentlichen, strukturierten Beitrag in einem noch jungen Forschungsfeld zu leisten und gleichzeitig – durch wissensbasierte Gestaltungsempfehlungen – auch die Praxis zu adressieren.

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den folgenden Organisationen und Unternehmen, die uns als Interviewpartner zur Verfügung standen bzw. uns Kontakt zu ExpertInnen vermittelt haben:

- Arbeitgeberverband Pflege (AGVP)

- BDU - Bundesverband deutscher Unternehmensberater

- Benefit BGM - Betriebliches Gesundheitsmanagement für Unternehmen

- Co-Ka Coaching & Karriere-/Unternehmensberatung Barbara Lederer

- DEHOGA Rheinland-Pfalz e.V.

- Die KMU Berater - Bundesverband freier Berater e.V.

- ed-media e.V. - Institut für Innovation in Bildungs- und Unternehmensprozessen

- Gabriele Lönne Consulting & Coaching

- HASELOFF beratung und training

- HORNBACH Baumarkt AG

- IBWF - Das Netzwerk für Mittelstandsberater

- MICHLGROUP

- Offensive Mittelstand

- Restrukturierungspartner RSP GmbH & Co. KG

- Soziale Innovation GmbH

- UNITY Consulting & Innovation

- ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

- Wolfgang Friedl Personal- und Organisationsentwicklung

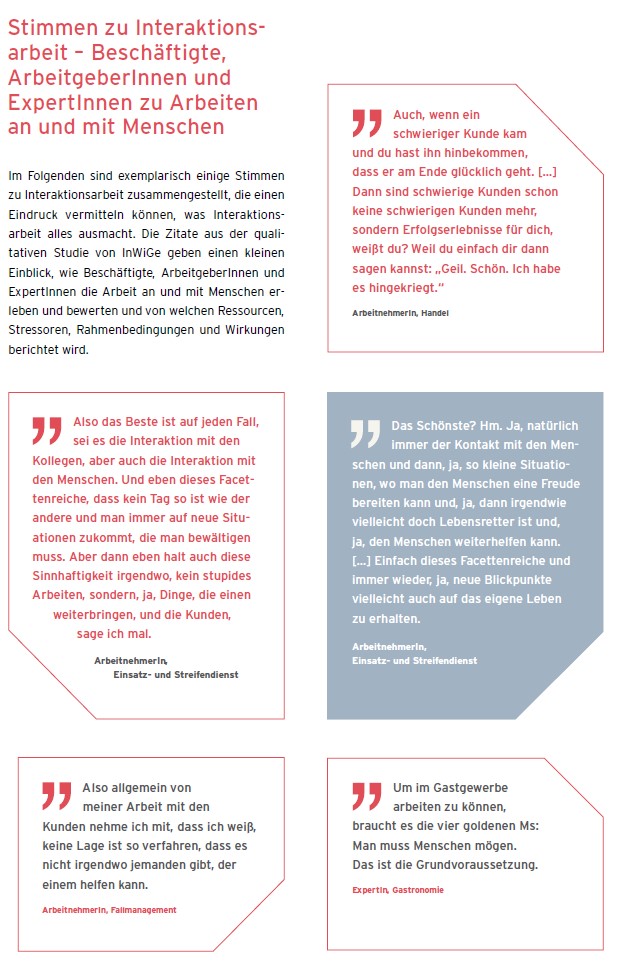

Zitate